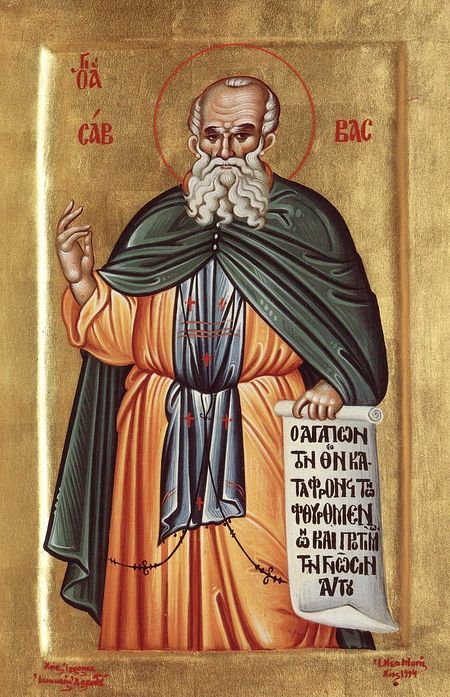

Память одного из великих подвижников монашества преподобного Саввы Освященного(+ 532 г.) празднует Православная Церковь в понедельник 18 декабря 2018 года.

Будущий святой родился в V веке в Каппадокии (Малая Азия) в благочестивой христианской семье. Его отец Иоанн был военачальником. Однажды, когда Савве было пять лет, он по делам службы вместе с женой — матерью святого уехал в Александрию, оставив сына на попечении дяди. В восемь лет Савва поступил в монастырь святой Флавианы, в котором вскоре научился читать и хорошо изучил Священное Писание.

Наличие в сердце смирения действительно свидетельствуется глубоким и прочным душевным миром, любовью к Богу и людям, состраданием ко всем, духовной тишиной и радостью, умением слышать и понимать волю Божию и различные точки зрения и позицию других людей.

Когда Савва повзрослел, родители стали уговаривать его вернуться домой и жениться, однако юноша не захотел этого. Так, в 17 лет, он принял монашество. Спустя время, преуспев в молитвах и посте, Савва получил от Бога дар чудотворения.

После десяти лет в монастыре святой Флавианы преподобный отправился в Иерусалим, а оттуда в обитель преподобного Евфимия Великого. Однако святой Евфимий направил святого Савву в соседний монастырь со строгим общежительным уставом, в котором тот и подвизался до 30 лет как послушник.

Позднее преподобный Савва затворился в пещере, только в субботу он покидал затвор и приходил в обитель, участвуя в богослужении и принимая пищу. Вскоре святому разрешили совсем не покидать затвор, в котором он и пребывал последующие 5 лет.

Особенностью монашеского служения преподобного Саввы было то, что он стяжал большой духовный опыт, будучи еще относительно молодым. Видя это, преподобный Евфимий Великий называл его отроком-старцем.

После кончины преподобного Евфимия в 473 году, святой Савва ушел из Лавры и поселился в пещере близ обители преподобного Герасима Иорданского. Спустя несколько лет к святому Савве стали приходить ученики — так постепенно возникла известная Великая Лавра.

После этого преподобный Савва Освященный основал еще несколько монастырей, совершая при этом разные чудеса: среди Лавры забил источник, во время засухи прошел сильный дождь, исцелялись больные и бесноватые.

Также святой Савва написал первый устав церковных служб, так называемый «Иерусалимский», принятый всеми монастырями Палестины. В 532 году преподобный мирно отошел ко Господу.

Преподобный отче наш Савво, моли Бога о нас!

Если бы люди знали…

– В одном патерике я однажды прочитал примерно следующее: «Если бы люди знали, какое это блаженство – быть монахом и какое блаженство ждет монаха, если он будет достоин Царства Небесного, то все пошли бы в монахи. Но если бы люди знали, какая духовная брань, какие искушения и скорби ждут монаха, – не пошел бы никто…» Монашество – это счастье, но это и крест. Да это часто можно сказать и о том, с чем имеешь дело, живя в миру: о работе, детях, семье. В жизни радости и горести всегда идут бок о бок.

– И люди принимают на себя монашеский крест именно потому, что Господь дает им почувствовать эту радость?

– Совершенно верно. Если Господь не откроет человеку, какое это счастье – пребывать с Ним, человек никогда не пойдет на то, чтобы принять монашество.

Помню, еще будучи послушником, накануне Рождества я отлучался по каким-то делам в город, а потом вернулся в монастырь. В храме стояли елки, было очень тихо и очень красиво. Мне стало так тепло и уютно после городского шума и суеты, и я подумал: «Никуда не уйду отсюда. Здесь – мой дом».

Однажды, также будучи еще послушником, увидев монахов, выходящих из алтаря в храм на полиелей, я ощутил в сердце какую-то особую радость, торжество, ликование: «Вот это, – думаю, – монахи! Вот это мощь! Вот это силища!»

Незадолго до пострига я испытал сильную внутреннюю борьбу: меня стали одолевать сомнения по поводу правильности моего выбора. Я взмолился Богу, чтобы Он указал мне верный путь. И вот как-то вскоре после того я шел по территории семинарии (в которой тогда учился), возвращаясь в общежитие. Вокруг было очень тихо, шума транспорта не было слышно, хотя семинария располагалась в центре города. Моросил мелкий дождь. Я тогда почувствовал необычную тишину, покой в душе и какой-то покров, защиту над собой. В голове вдруг возникла мысль: «Всего этого ты лишишься, если предпочтешь жизнь в миру». Я просто в ужасе отшатнулся от такой перспективы.

В жизни монаха бывают моменты, когда он с особой силой ощущает радость своего пребывания с Господом. Один из таких моментов – сам постриг. Мы, братия монастыря, всегда присутствуем на постригах других монахов, проходящих в нашей обители. И когда архиерей, постригая волосы на голове ставленника, называет его монашеское имя, у меня возникает такое чувство, какое, наверное, испытывают родители и родственники новорожденного младенца. Как будто я явился свидетелем чуда! Радость! Ликование! «Ура-а-а-а-а! Новый монах появился на свет! В нашем полку прибыло!..» И я думаю, что не только у меня одного, а и у всех присутствующих монахов бывает такое же чувство радости в сердце. Да и сердце самого новопостриженного переполняется радостью. Я думаю, что иначе, как небесной, эту радость назвать никак нельзя. А еще я знаю – знаю на собственном опыте, – что монаху в этот момент дается почувствовать ту радость и то блаженство, которые чувствуют ангелы в Царстве Небесном. На постригах мы все стоим как будто на небесах. Монашеский постриг – это рождение ангела. Монашество – это на самом деле ангельский чин…

А вот другая сторона медали. Сразу после пострига архиерей всегда говорит напутственное слово новопостриженному монаху. И вот однажды, после пострига одного нашего собрата, он сказал ему следующее: «Ты сейчас не знаешь даже сотой части тех искушений и скорбей, которые тебя ожидают…» Я, помню, подумал тогда: «Вот это обрадовал владыка брата Германа…» Но ведь так оно и бывает на самом деле. Господь не сразу «нагружает» монаха всеми теми скорбями, которые его ожидают, а с течением времени и по мере его духовного возрастания, крепчания. Чтобы монах мог их выдержать. А еще для того Господь так поступает, чтобы монах, почувствовав всю тяжесть монашеского креста, не ужаснулся, не впал в уныние и не пожалел о своем выборе. Потому что поначалу он действительно не готов понести скорби в «полном объеме».

Беседа с иеромонахом Петром (Бородулиным)